Por Mauro

Iasi.

Uma

família de nobres voltava a São Petersburgo com seus inúmeros filhos e malas

volumosas. Havia se retirado em fevereiro para fugir dos acontecimentos

trágicos que haviam derrubado o Czar e não havia acompanhado o desenvolvimento

político que levara os trabalhadores ao poder em outubro. Pateticamente parada

na plataforma e acostumada com um servilhismo milenar, esperava que algum

carregador implorasse para levar as bagagens da família em troca de alguns

míseros copeques.

Depois

de esperar em vão por um bom tempo, um criado (nobres não se dignavam a falar

com pobres) vai buscar informações e ouve a seguinte resposta: “agora somos

livres, se quiser carregue suas malas”!

Era

a grande revolução de Outubro que emergia lá de onde costuma vir as coisas dos

explorados, da periferia, das sombras esquecidas sob a ofuscante aparência de

riqueza das sociedades opulentas, dos cantos obscuros que o olhar hipócrita

quer esquecer ou incorpora como normal. Em meio à tragédia da guerra, a

barbárie em sua forma mais didática, a vida resistia e se levantava contra a

fome e a morte.

A

Revolução Russa marcou de forma definitiva a história do século XX em muitas

áreas (ver a coletânea organizada por Milton Pinheiro, Outubro e as

experiências socialistas do século XX. Salvador, Quarteto: 2010),

como acontecimento político, como experiência histórica de um Estado

Proletário, como base de transformações econômicas fundadas na socialização dos

meios de produção, nas práticas do planejamento, como influência política

direta nos rumos do movimento comunista internacional e a formação de

estratégias e táticas do movimento revolucionário mundial.

Não

podemos esquecer sua importância no desenvolvimento da cultura (é só pensar em

Vladimir Maiakoviski na poesia e Sergei Eisenstein para o cinema), o ulterior

desenvolvimento da música (Prokofiev, Straviski) e dança, das ciências (Luria,

Vigotski, Bakthin, e tantos outros), o desenvolvimento técnico e científico

(Sakharov, Andréi Kolmogórov, etc.). No entanto, quisera me deter numa outra

dimensão.

Certos

acontecimentos históricos despertam algo um pouco mais intangível que suas

manifestações econômicas, políticas, culturais e técnico-científicas. A

revolução russa se espalhou pelo mundo, sem internet e televisão, numa

velocidade que precisa ser compreendida. Não apenas se expandiu enquanto

processo revolucionário que em menos de seis meses havia saído da Europa

oriental e chegado ao mar do Japão, se alastrado como fogo em palha pelo antigo

império czarista, como atravessou o oceano e incendiou o coração e as

esperanças dos trabalhadores das partes mais distantes do globo.

Em

uma foto de grevistas em um porto nos EUA na mesma época pode se ver ao fundo

uma faixa na qual se lê: “façamos como nossos irmãos russos”. No Brasil as

greves operárias se alastravam até a greve geral de 1917 e a Revolução russa

foi saudada pelo movimento anarco-sindicalista como expressão da revolução

libertária enquanto emissários eram mandados para lá para colher informações e

prestar solidariedade. Poucos anos depois, nos anos vinte, quando o caráter

marxista da experiência soviética se torna evidente, distanciando-se, portanto,

dos princípios anarquistas, forma-se um movimento comunista que não tem

paralelo com nenhum outro por sua escala mundial, sua forma de organização e

sua ação.

Partidos

Comunistas são formados em toda a América Latina, assim como em quase todos os

mais distantes rincões do planeta, dos EUA até a China. Evidente que a formação

da União Soviética e da III Internacional Comunista explicam a iniciativa e

mais, a necessidade, de uma organização internacional, mas não sua aceitação e

rápido desenvolvimento. Há elementos objetivos e subjetivos que precisam ser

levados em conta.

Os

objetivos são por demais conhecidos e podem ser resumidos na própria

internacionalização do modo de produção capitalista e sua transformação em

imperialismo, mas não podemos compreender a dimensão desse fenômeno sem

entender que a revolução soviética foi um evento catalisador de esperanças de

todos os explorados.

Como

nos dizia Marx, para que se forje uma classe revolucionária é necessário que se

manifeste uma classe que se apresente como um entrave de caráter universal, ao

mesmo tempo em que outra consiga expressar através de sua particularidade os

contornos de uma emancipação universal. Falando da Alemanha, Marx afirmava que

faltava: “grandeza de alma, que, por um momento apenas, os identificaria com a

alma popular, a genialidade que instiga a força material ao poder político, a

audácia revolucionária que arremessa ao adversário a frase provocadora: Nada

sou e serei tudo.” (Marx, K. Crítica à

filosofia do direito de Hegel. São Paulo, Boitempo: 2005.

p.154).

Não

se trata de nenhum deslize idealista, mas de exata combinação de fatores que

dada certas condições materiais, que sem dúvida a guerra mundial propiciava,

cria uma equação na qual uma classe encontra as condições de sua fusão enquanto

classe.

Imersa

na cotidianidade reificadora, submetida às condições da exploração os

trabalhadores vivem seu destino como uma condição inescapável. Ainda que

submetidos as mesmas condições que seus companheiros, não vivem estas condições

como base para uma consciência e ação comuns, mas como uma serialidade, nos

termos de Sartre. A vida é assim e é impossível mudá-la.

Em

certas condições, no entanto, se produz uma situação na qual a realidade se

impõe de tal forma que se torna impossível manter a impossibilidade de mudá-la,

nas palavras de Sartre: “A transformação tem, pois, lugar quando a

impossibilidade é ela mesma impossível, ou se preferirem, quando um

acontecimento sintético revela a impossibilidade de mudar como impossibilidade

de viver” (Sartre, J. Crítica de la razón dialéctica. Buenos Aires: Losada,

1979, v. 2, p.14). O pensador francês tem em mente os acontecimentos da crise

da monarquia absolta que levou a eclosão da Revolução Francesa, mas vemos

claramente esses elementos na crise do czarismo nas condições da guerra.

Interessa-nos,

no entanto, outra dimensão desse fenômeno. Da mesma forma que um acontecimento

sintético pode levar à fusão da classe e a superação de sua situação de

serialidade, encontrando na ação do grupo as condições para abrir a

possibilidade de superar o campo prático inerte, devemos supor que uma ação

particular da magnitude de um processo revolucionário como o russo, provoca um

efeito sobre os trabalhadores, mesmo aqueles que não estavam envolvidos direta

e presencialmente nos acontecimentos.

Ernesto

Che Guevara denominava isso de “consciência da possibilidade da vitória” e

inclui entre as condições objetivas que torna possível uma revolução. Quando os

trabalhadores vêem os revolucionários russos varrerem seus tiranos, quebra-se a

impressão de naturalização e inevitabilidade com as quais revestiam suas

condições de existência. É possível mudar, nada somos, mas podemos ser tudo.

Em

um belo poema soviético é descrita a cena na qual uma camponesa que agora tinha

acesso aos museus e suas obras de arte se detêm diante de um quadro a

admirá-lo. A autora do poema então conclui: “mal sabia que ali era uma obra de

arte a admirar outra”. Operários assumem as fábricas, as terras são entregues

aos comitês agrários para serem repartidas. Soldados, operários, camponeses,

marinheiros, lotam os teatros antes privativos da nobreza russa, para ouvir

Maiakóviski recitar os poemas que retira dos bolsos de seu enorme casaco e de

seu coração ainda maior.

Suspendemos

por um instante as enormes dificuldades que viriam, a guerra civil, o

isolamento, a burocratização e a degeneração que culminaria no desfecho

histórico de 1989. Naquele momento de maravilhoso caos, a vida fluía não como

processo que aprisiona os seres humanos nas cadeias do estranhamento, mas como

livre fluir de uma práxis transformadora. Tudo pode ser mudado. Podemos criar

as crianças de uma nova forma, e já vemos Makarenko e seu enorme coração

abrigando os órfãos da guerra e reinventando a pedagogia, trabalhadores

organizando as comissões de fábrica e Alexandra Kollontai olhando o mundo com

os olhos de mulheres emancipadas.

Enquanto

o mundo capitalista preparava-se para esmagar a experiência revolucionária

russa (a república dos trabalhadores seria atacada em 1918 por dez potências

estrangeiras), o generoso coração da classe trabalhadora acolhe esta

experiência como sua e a defende, sem conhecê-la profundamente, sem que a

compreenda de todo, mas por que nela se reconhece.

Paz,

terra, pão e sonhos voavam pelo mundo que o capital havia tornado um só e mãos

calejadas, duras como a terra que trabalham, os seguram e se alimentam da

esperança dos que se levantaram contra seus opressores. Corpos exauridos pela

chacina diária das fábricas caminham pelas ruas e olham em frente, levantam

seus punhos e cantam a canção que os unia: se nada somos em tal mundo, sejamos

tudo, ó produtores!

Em

tempos como os nossos, de hipocrisia deliberada, em tempos de humanidade

desumanizada, de cotidianidade reificada, a consciência da possibilidade da

vitória se reverte em seu contrário e se manifesta novamente como uma

consciência da impossibilidade da mudança. Brecht nos alerta: nada deve parecer

natural, porque nada deve parecer impossível de mudar e completa em outro

poema: até quando o mundo será governado por tiranos? Até quando iremos

suportá-los?

Presos

à nova serialidade, fragmentados e divididos, submetidos às novas cadeias de

impossibilidades, escolhendo a cada quatro anos quem irá comandar sua

exploração, nossa classe nem se lembra que teve um outubro e que fizemos a

terra tremer e que os poderosos perderam o sono diante da iminência de seu

juízo final.

Diante

da realidade do capital internacional que ameaça a humanidade, diante da

barbárie diária que ameaça minha classe, gestam-se novas impossibilidades de

manter os limites do possível, crises didáticas transformam em pó certezas neo

e pós liberais arcaicos/modernos e suas irracionalidades racionais. O pólo da

negatividade humana se reapresenta arrogante e prepotente. Muitos são os que se

levantam ainda sem rumo, não importa, que se levantem e gritem, resistam e

lutem. Mas, em sua marcha olhando para o futuro, resistindo contra as mazelas

do presente desumano do capital, olhem por um momento para trás, vejam como já

marchavam à nossa frente nossos camaradas russos, vejam como iam decididos e

corajosos abrindo caminho em direção ao amanhã.

Marchemos

para frente, tiremos nossa poesia do futuro, basta de anacronias e cópias do

passado, mas não nos esqueçamos nunca que tivemos um Outubro, e foi nosso, e

foi um grande Outubro vermelho e proletário, e foi tão grande que foi

planetário, e foi tão generoso e fraterno que nele se irmanaram todos os

trabalhadores do mundo e chegaram a acreditar que tudo podia mudar e, por um

momento, mudaram tudo que podiam.

Viva a revolução

Soviética de 1917. Outubro… ou nada!

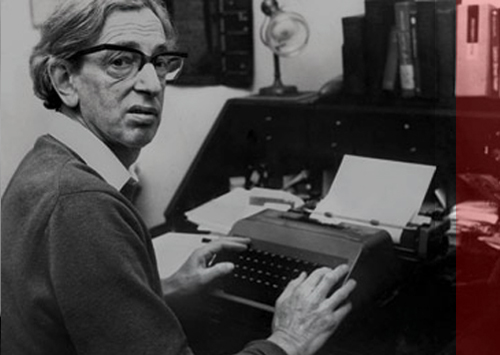

Mauro Iasi é professor adjunto da Escola de Serviço Social da UFRJ,

presidente da ADUFRJ, pesquisador do NEPEM (Núcleo de Estudos e Pesquisas

Marxistas), do NEP 13 de Maio e membro do Comitê Central do PCB. É autor do

livro O dilema de Hamlet: o ser e o não

ser da consciência (Boitempo, 2002). Colabora para o Blog da Boitempo

mensalmente, às quartas.